depression

Die Volkskrankheit Nummer Eins!

Depressionen sind heutzutage weit verbreitet und zählen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Immer mehr Menschen kämpfen mit den typischen Symptomen wie Antriebslosigkeit, gedrückter Stimmung, einem Gefühl der Sinnlosigkeit, Freudlosigkeit, Schlafstörungen und allgemeiner Erschöpfung. Aufgrund der Vielzahl an Erscheinungsformen, wie beispielsweise der larvierten Depression (die sich vor allem durch körperliche Symptome äußern kann), bleibt sie oft jahrelang unerkannt oder wird unzureichend behandelt.

Burnout und Depression

Zwei Seiten derselben Medaille?

Es ist nicht selten, dass eine Depression zusammen mit einem Burnout auftritt oder umgekehrt. Ein Burnout entsteht häufig durch chronische Überarbeitung und das Vernachlässigen der eigenen Bedürfnisse. Es äußert sich in einem völligen Ausbrennen und der Unfähigkeit, den Alltag zu bewältigen. Im Gegensatz dazu ist eine Depression durch eine tiefgreifende Unlust und ein überwältigendes Gefühl der Hoffnungslosigkeit gekennzeichnet. Der Zustand des Burnouts kann zu einer Depression führen, wenn die übermäßige Belastung und das ständige Gefühl der Überforderung die psychische Gesundheit nachhaltig beeinträchtigen.

Formen der Depression

Depressionen werden je nach Schweregrad und Symptomatik in unterschiedliche Kategorien eingeteilt:

Leichte Episode (F32.0)

In der leichten Form der Depression zeigt sich eine gedrückte Stimmung, die oft nicht stark genug ist, um das tägliche Leben erheblich zu beeinträchtigen. Die Betroffenen können dennoch Schwierigkeiten haben, Freude zu empfinden und verlieren häufig das Interesse an Aktivitäten, die ihnen früher Spaß gemacht haben. Es treten leichte Schlafstörungen, Appetitverlust und gelegentliche Schuldgefühle auf.

Mittelgradige Episode (F32.1)

Bei einer mittelgradigen Depression sind die Symptome ausgeprägter. Die betroffene Person hat große Mühe, alltägliche Aufgaben zu erledigen. Die Motivation und der Antrieb sind stark vermindert. Zu den Symptomen gehören eine dauerhaft gedrückte Stimmung, gesteigerte Erschöpfung nach minimaler Anstrengung, eine deutliche Minderung des Interesses an sozialen Aktivitäten sowie Schlafstörungen und Appetitverlust. Ein stark vermindertes Selbstwertgefühl ist häufig. In dieser Phase kann auch eine Psychomotorische Hemmung auftreten, das bedeutet, dass die Betroffenen sich zunehmend langsamer bewegen und denken.

Schwere Episode (F32.2 / F32.3)

In einer schweren depressiven Episode ist die Lebensqualität der betroffenen Person erheblich eingeschränkt. Die Symptome sind so stark, dass sie die gesamte Lebensführung beeinträchtigen. Die Betroffenen fühlen sich in allen Lebensbereichen hilflos und verlieren jegliche Freude am Leben. Körperliche Symptome wie anhaltende Müdigkeit, Schlafstörungen und starker Appetitverlust sind häufig. Es kommt zu ausgeprägten Konzentrations- und Gedächtnisstörungen sowie zu ständigen Gedanken über eigene Unzulänglichkeit und Wertlosigkeit. Bei besonders schweren Episoden treten auch psychotische Symptome wie Halluzinationen oder Wahnvorstellungen auf. müssen mindestens zwei Wochen oder länger bestehen, um als depressive Episode diagnostiziert zu werden.

Symptome einer Depression

Die Symptome einer Depression sind vielfältig und können in verschiedenen Kombinationen auftreten. Zu den häufigsten Symptomen gehören:

- Emotionale Symptome: Eine andauernde gedrückte Stimmung, das Gefühl der Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit, sowie das Fehlen von Freude an Tätigkeiten, die zuvor als angenehm empfunden wurden.

-

Kognitive Symptome: Konzentrationsstörungen, ein verzerrtes, oft negativ gefärbtes Bild von der eigenen Person, der Zukunft und der Umwelt. Häufig treten Gedanken über Versagen und Unzulänglichkeit auf.

-

Somatische Symptome: Körperliche Beschwerden wie anhaltende Müdigkeit, Schlafstörungen, Appetitverlust, Gewichtsabnahme, Libidoverlust und eine allgemeine körperliche Erschöpfung.

-

Verhaltenssymptome: Sozialer Rückzug, ein Mangel an Antrieb und Aktivität, Schwierigkeiten beim Erledigen von Alltagsaufgaben.

Ursachen einer Depression

Unterschiedliche Erklärungsmodelle

Die Ursachen für die Entstehung einer Depression sind komplex und vielfältig. Verschiedene Faktoren können zusammenwirken und eine Depression begünstigen. Einige der wichtigsten Ursachen sind:

1. Genetische Faktoren

Eine familiäre Vorbelastung erhöht das Risiko, selbst an einer Depression zu erkranken. Es gibt Hinweise darauf, dass bestimmte Gene die Anfälligkeit für Depressionen beeinflussen können.

2. Neurotransmitter-System

Eine Störung im Gleichgewicht der Neurotransmitter (Botenstoffe im Gehirn wie Serotonin, Noradrenalin und Dopamin) wird oft mit der Entstehung von Depressionen in Verbindung gebracht.

3. Hormonelle Veränderungen

Veränderungen im Hormonhaushalt, etwa im Zusammenhang mit der Schilddrüse, den Wechseljahren oder nach der Geburt (Postpartum-Depression), können Depressionen auslösen oder verstärken.

4. Psychoreaktive Faktoren

Stressige Lebensereignisse wie Konflikte, der Verlust eines geliebten Menschen, Trauer oder auch beruflicher Druck können eine Depression hervorrufen. Besonders belastende Erfahrungen können den Übergang zu einer Depression begünstigen.

5. Kognitive und Lerntheoretische Aspekte

Depressionen gehen oft mit spezifischen, negativen Denkmustern einher. Ein zentrales Konzept der kognitiven Theorie ist die kognitive Triade. Diese beschreibt, dass Menschen mit Depressionen ihre Umwelt, ihre Zukunft und sich selbst in einem überwiegend negativen Licht wahrnehmen. Das führt zu einem Teufelskreis aus Enttäuschungen, einem geschwächten Selbstwertgefühl und sozialem Rückzug. Diese verzerrte Wahrnehmung verstärkt die Symptome der Depression und schränkt die Lebensqualität weiter ein.

5. Erlernte Hilflosigkeit (Seligman)

Das Konzept der erlernten Hilflosigkeit von Martin Seligman erklärt, wie lang anhaltende, als unkontrollierbar empfundene Belastungen dazu führen können, dass die betroffenen Personen ihre Fähigkeit, ihre Lebensumstände zu beeinflussen, anzweifeln. Diese Wahrnehmung, dass keine Handlung Auswirkungen hat, führt zu einem tiefen Gefühl der Hilflosigkeit und verstärkt die depressive Stimmung. Das Gefühl der Machtlosigkeit ist ein wichtiger Bestandteil der depressiven Erkrankung.

6. Psychodynamische Faktoren

Nach Freud kann eine Depression aus frühen Bindungs- und Selbstwertkonflikten entstehen. Wenn in den ersten Lebensjahren kein stabiles Urvertrauen aufgebaut wird oder die Loslösung von Bezugspersonen zu früh, zu spät oder in einem überfürsorglichen Umfeld erfolgt, kann dies die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls beeinträchtigen. Aggressionen, die ursprünglich gegen das „verlorene Liebesobjekt“ (z. B. Mutter oder Vater) gerichtet sind, wenden sich dann gegen die eigene Person – eine Form der Autoaggression, die sich in depressiven Symptomen zeigt.

7. Vulnerabilitäts-Stress-Modell

Dieses Modell geht davon aus, dass eine angeborene oder erworbene Anfälligkeit (z. B. genetische Faktoren, schwierige Kindheit, psychosoziale Belastungen) zusammen mit stressauslösenden Lebensereignissen das Risiko einer Depression erhöht. Erst das Zusammenspiel von innerer Vulnerabilität (Verletzbarkeit) und äußeren Belastungen führt zur tatsächlichen Erkrankung.

Behandlung von Depressionen

Depressionen können auf unterschiedliche Weise behandelt werden – je nach Ausprägung, Schweregrad und individueller Situation. Grundsätzlich stehen drei Behandlungsansätze zur Verfügung: eine medikamentöse Therapie, eine psychotherapeutische Behandlung oder eine Kombination beider Methoden.

Medikamentöse Behandlung

Antidepressiva können dabei helfen, das Gleichgewicht der Neurotransmitter im Gehirn wiederherzustellen und so die Symptome zu lindern. Sie kommen besonders bei mittelgradigen bis schweren Depressionen zum Einsatz.

Psychotherapeutische Behandlung

Psychotherapie bietet die Möglichkeit, Ursachen und auslösende Faktoren zu verstehen, Denk- und Verhaltensmuster zu reflektieren und schrittweise zu verändern. Dadurch wird das emotionale Erleben verbessert und die Lebensqualität gestärkt.

Mein Therapieansatz

In meiner Praxis arbeite ich nach den Grundsätzen der Systemischen Therapie. Dieser Ansatz unterstützt Klientinnen und Klienten dabei,

-

ihren Selbstwert zu stärken,

-

schädigende Verhaltens- und Denkmuster zu erkennen und zu verändern,

-

ein positives Lebensgefühl zu entwickeln,

-

sich nicht als Opfer, sondern als aktive Gestalter ihres Lebens zu sehen,

-

auch in schwierigen Situationen „das Gute im Schlechten“ zu erkennen,

-

die vorhandenen Ressourcen zu nutzen und dadurch neue Handlungsspielräume zu gewinnen.

Kurz bevor die Sonne aufgeht

ist die Nacht am dunkelsten.

Selma Lagerlöf

Depressionen

Gängige Diagnosen für eine Depression

(nach ICD-10):

-

Depressive Episode (F32.ff)

(leicht, mittelgradig, schwer,

mit/ohne psychotische Symptome)

-

Rezidivierende depressive Störung (F33.ff)

(leicht, mittelgradig, schwer, remittierend,

mit/ohne psychotische Symptome) - Larvierte Depression (F32.8)

- Erschöpfungsdepression (F32.9)

- Zyklothymia (F34.0)

- Disthymia / chronische Depression (F34.1)

- Reaktive Depression/Anpassungsstörung (F43.2)

-

Bipolare affektive Störungen (F31.ff)

(manisch-depressiv) - ...

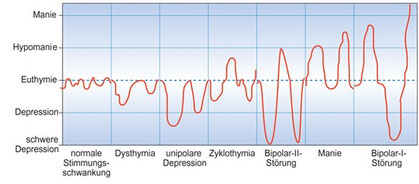

Affektive Störungen Übersicht

Quelle: Lieb, Frauenknecht, Brunnhuber: "Intensivkurs Psychiatrie und Psychotherapie", Elsevier Verlag

Wollen Sie testen, ob Sie sich derzeit in einer depressiven Phase befinden? Dann nutzen Sie ganz einfach die nachfolgenden Online-Tests. Sie ersetzen zwar keine professionelle Diagnose, geben Ihnen aber zumindest eine erste Einschätzung ob bei Ihnen eine depressive Episode oder eine Depression besteht.

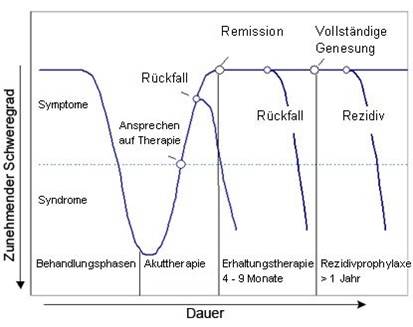

Phasen einer medikamentösen Behandlung

Quelle: Lieb, Frauenknecht, Brunnhuber: "Intensivkurs Psychiatrie und Psychotherapie", Elsevier